反AIとは何か?その歴史と問題点をわかりやすく解説

「反AI」という言葉を聞いて、その実態が気になっていませんか?ネット上では感情的な意見も多く、何が真実か分かりにくい状況です。

この記事では反AIという言葉の起源から主な主張、そして問題視される行動までを網羅的に解説します。記事を読めば生成AIを巡る論争の全体像を客観的に理解できるようになります。

- AIを使った副業に興味がある

- 自分に合った副業がわからない

- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい

こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。

「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。

AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。

これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。

そもそも反AIとは?その意味と歴史

反AIという言葉は、生成AIの普及と共に広く使われるようになりました。ここからはその言葉の正確な意味やどのような経緯で生まれたのか、その歴史的背景を詳しく見ていきましょう。

- SF作品から始まった言葉

- 生成AIの登場で広まる

- 海外の「NO AI」運動が発端

- 多様な反対のグラデーション

SF作品から始まった言葉

反AIという言葉自体は、生成AIが普及する以前から存在していました。古くはSF作品の中で、人工知能に反対する思想や組織を指す言葉として使われてきた歴史があります。一部のゲーム作品では、AIを推進する勢力と反対する勢力の対立が物語の重要なテーマとして描かれています。

もともとはフィクションの世界や、AI技術全般の進歩が人類の脅威になるという、より哲学的な思想を指す言葉でした。現実世界でも、AI技術の発展に懸念を示す人々や団体に対して使われることがあったのです。

生成AIの登場で広まる

今日の意味で「反AI」という言葉が広く使われるようになったのは、2022年頃からです。「Stable Diffusion」や「Midjourney」といった、誰でも手軽に高品質な画像を生成できるAIが登場し、爆発的に普及したことが大きなきっかけとなりました。

画像生成AI技術は一部の専門家のものではなく、一般の人々にとって身近な存在に変わります。AIが生成したイラストがSNSなどに溢れるようになりました。AIに批判的な立場の人々を指して「反AI」という呼称が定着していったのです。

海外の「NO AI」運動が発端

日本で現在の「反AI」という言葉が広まる直接的なきっかけは、海外のイラスト投稿サイト「ArtStation」で起きた「NO AI」運動でした。AIによって生成された作品が投稿されることに対し、多くのプロのアーティストたちが反対の意を示したのです。

彼らは自身の作品に「NO AI ART」というマークを付けて投稿し、抗議の意思を表明しました。

この動きに共感した日本の有名イラストレーターが、SNS上でこの活動を「反AI活動」と紹介したことから、国内でも一気に注目を集めます。これを機に、画像生成AIに批判的な意見を持つ人々が「反AI」と呼ばれるようになりました。

多様な反対のグラデーション

反AIと一言でいってもその考え方には大きな幅があります。「AI技術はクリエイターの敵であり、徹底的に排除すべきだ」と考える立場の人もいます。その一方で「AI技術自体は否定しないが、他人の絵を許可なく学習する今の仕組みに問題がある」と考える人も多いです。

他にも「AIのせいでイラストレーターの仕事が奪われるのではないか」という経済的な不安から懸念を示す人や、AIが生成したイラストで投稿サイトが溢れかえることへの不快感を示す人など、反対する理由やその度合いは様々です。

反AIは一枚岩の思想ではなく、多様な意見の集合体であると理解しましょう。

反AIが掲げる主な主張と論点

著作権の問題からクリエイターの生活、創作への価値観まで、彼らが何を論点としているのかを具体的に整理して解説します。

- 無断学習は著作権侵害か

- クリエイターの仕事が奪われる

- 努力なき創作への嫌悪感

- 検索妨害や作品の氾濫

無断学習は著作権侵害か

反AIの主張で最も中心的な論点が、著作権に関する問題です。生成AIはインターネット上にある膨大な画像や文章を「学習データ」として読み込み、その特徴を学びます。この学習データには、著作権で保護されたイラストなどが作者の許可なく含まれているケースがほとんどです。

このAIによる学習行為を反AIの立場の人々は「無断学習」と呼び、クリエイターが長年の努力で築き上げた画風や技術を盗む行為、つまり「盗作」と同じだと強く批判しています。

しかし、日本の現行著作権法(第30条の4)では、AI開発のような「情報解析」が目的の場合、原則として著作権者の許可なく著作物を利用できると定められています。この法律の解釈を巡って、AI推進派と反AI派の間で激しい議論が続いているのが現状です。

クリエイターの仕事が奪われる

AI技術の発展によって自分たちの仕事が奪われてしまうのではないかという経済的な不安も、大きな論点の一つです。AIが短時間かつ低コストで一定品質の画像を生成できるようになったことで、人間のクリエイターへの発注が減るのではないかと危惧されています。

この懸念は、かつて産業革命期に機械化に反対した「ラッダイト運動」と比較されることもあります。新しい技術が登場するたびに、既存の仕事が脅かされるという懸念は歴史上繰り返されてきました。

生活に直結する切実な問題であるため、多くのクリエイターがAIに対して強い警戒感を抱く要因となっています。

努力なき創作への嫌悪感

技術的な問題だけでなく、感情的な反発も反AIの主張の根底にあります。「絵は長年練習して上手くなるものなのに、AIユーザーは努力もせずに楽をして高品質な作品を生み出しているのはずるい」という考え方です。

かつてアナログで絵を描く人々が、デジタル作画ツールを使う人々に対して「デジタルの機能に頼って楽をしている」と指摘した構図と似ています。

技術の進歩による創作プロセスの変化に対する生理的な嫌悪感や不公平感が、反AIの感情的な側面を支えていると言えるでしょう。

検索妨害や作品の氾濫

AI生成作品が投稿サイトに大量に投稿されることによる「検索妨害」も指摘されています。pixivなどのイラスト投稿サイトでは、特定のキャラクターのAI生成イラストが大量に投稿され「見たい手描きの作品が埋もれて見つからない」という状況が発生しました。

似たような画風の作品が大量に生成されることで、サイトの多様性が損なわれるという懸念もあります。各プラットフォームは「AI生成」タグの付与を義務付けたり、AI作品の投稿を禁止したりといった対策を進めています。

なぜ過激化?反AI活動の問題点

なぜ一部の反AI活動はエスカレートするのでしょうか。ここからは具体的な事件や主張の矛盾点から、その背景にある問題を探ります。

- クリエイターへの魔女狩り

- 企業へのキャンセルカルチャー

- 脅迫や犯罪予告に発展した事例

- 主張に見られる矛盾(ダブスタ)

- 技術や法律に対する誤解

クリエイターへの魔女狩り

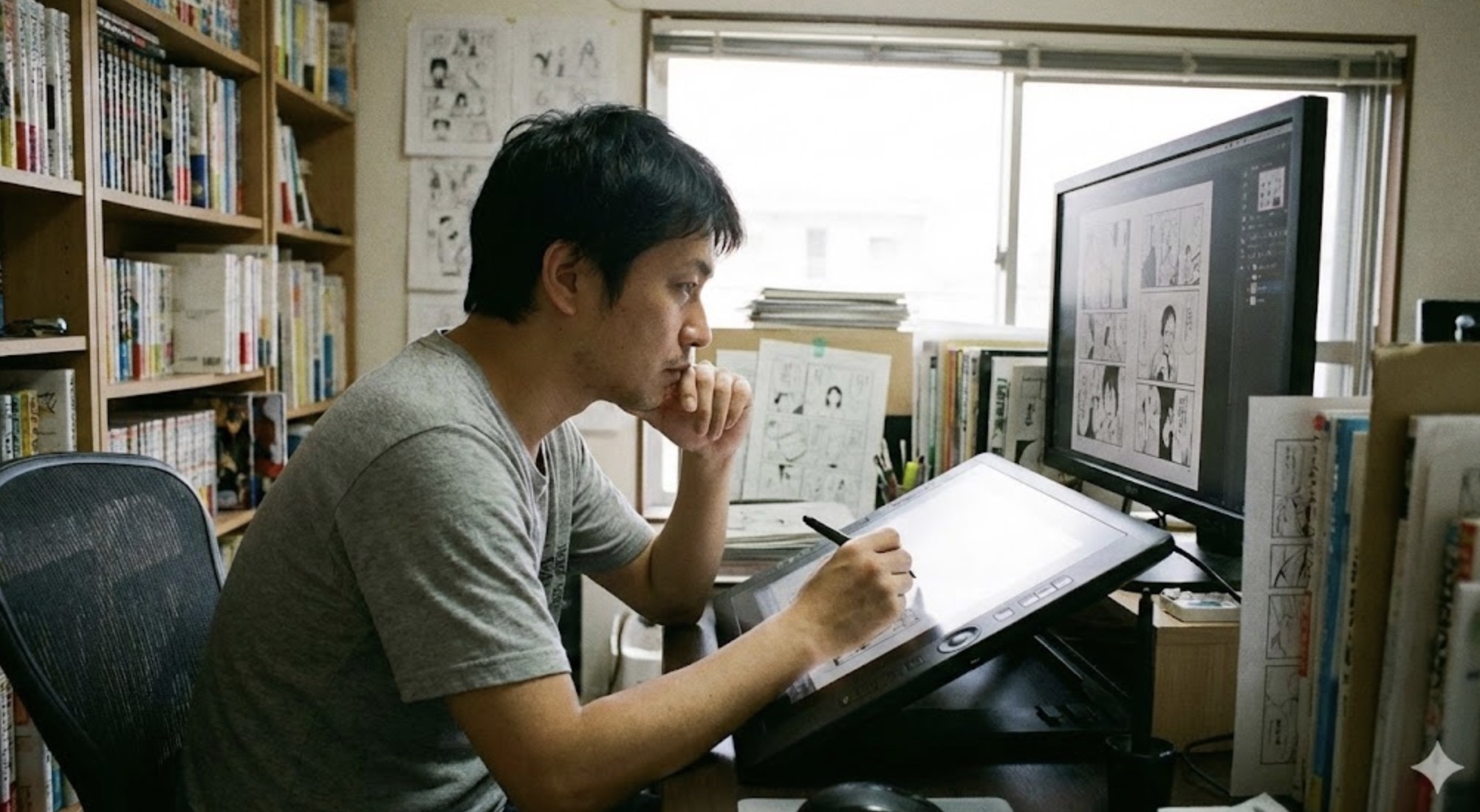

反AIの活動の中で特に深刻な問題となっているのが、手描きのイラストをAIが生成したものだと一方的に決めつけて攻撃する「魔女狩り」です。客観的な証拠がないにもかかわらず、「絵柄がAIっぽい」「線の描き方が不自然」といった主観的な理由で、クリエイター個人に誹謗中傷が浴びせられるケースが多発しています。

有名な事例では『スレイヤーズ』のイラストレーターであるあらいずみるい氏が、AI使用疑惑をかけられ、制作過程の動画を公開して否定する事態に追い込まれました。

しかし、一部の過激な人々は手書きの証拠があるにも関わらず、無視して攻撃を続けました。こうした行為は、クリエイターを不当に傷つけ、創作活動そのものを萎縮させる深刻な問題です。

» 反AIの魔女狩りはなぜ起こる?背景にある嫉妬と暴走の心理

企業へのキャンセルカルチャー

生成AIをサービスに導入しようとした企業や、AIイラストを広報に利用した団体に対する、集団でのクレームや不買運動、いわゆる「キャンセルカルチャー」も頻繁に起きています。

過去には、お絵描きソフトの「CLIP STUDIO PAINT」がAI機能の実装を断念したり、集英社や海上保安庁がAIイラストを使用した企画を撤回に追い込まれたりしました。AI脚本による朗読劇が脅迫を受けて中止になり、約1000万円もの損失が発生した事例もあります。

脅迫や犯罪予告に発展した事例

反AIの活動は脅迫や業務妨害といった犯罪行為にまで発展しています。2025年には京都の車折神社がSNSのアイコンにAIイラストを使用したところ、激しい誹謗中傷を受けました。「ガソリンで放火する」といった内容の脅迫メールが送られ、容疑者が逮捕されるという衝撃的な事件も起きています。

この事件について警察は「京都アニメーション放火事件を彷彿とさせる」とコメントしており、事の重大さがうかがえます。ネット上の過激な言動が、現実社会の安全を脅かす深刻な事態に至った象徴的な事例と言えるでしょう。

主張に見られる矛盾(ダブスタ)

反AIの主張や行動には、一貫性がなく矛盾している、いわゆる「ダブルスタンダード(ダブスタ)」ではないかと指摘される点も複数あります。

著作権意識のダブルスタンダード

反AI派はAIによる著作権侵害を厳しく批判します。しかし、反AI活動の中心的な人物が、著作権元のガイドラインで禁止されている二次創作イラストの販売で収益を得ていたことが発覚し、大きな批判を浴びました。

他者の著作権侵害には厳しい一方で、自身の行為を棚に上げる姿勢は、主張の正当性に疑問を投げかけることになりました。

利用するAI技術のダブルスタンダード

画像生成AIは強く非難する一方で、日常生活ではAI技術の恩恵を当たり前のように受けている点も矛盾として指摘されます。Google翻訳やDeepLといったAI翻訳サービスを利用したり、活動の拠点であるX(旧Twitter)がAI開発のために投稿データを利用している規約に同意していたりします。

特定のAIだけを選択的に批判する姿勢は、ご都合主義的だと見なされることがあります。

» 反AIはなぜダブスタの主張をするのか|具体例から見る矛盾と心理的背景

技術や法律に対する誤解

過激な活動の背景には、AI技術や著作権法に対する根本的な誤解が存在することも少なくありません。

AI技術への誤解

一部の反AI派は、画像生成AIが「既存のイラストを切り貼りしてコラージュしている」といった、事実とは異なる主張をしています。現代のAIはデータの特徴を数学的に学習し、それにもとづいて新しい画像を生成する仕組みであり、単純な切り貼りではありません。

この誤解が「AIは盗作ツールだ」という短絡的な結論につながっている面があります。

著作権法への誤解

「生成AIに関する法律の整備が進んでいない無法地帯だ」という主張も頻繁に見られます。しかし、日本ではAIの学習行為を想定した著作権法第30条の4がすでに存在します。

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

〜中略〜

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

文化庁が開催した意見交換会では、専門家から「知識基盤のレベル合わせができていない」という厳しい所感が述べられるなど、法律への無理解にもとづいた主張が多いのが実情です。

AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。

今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。

- 仕事を奪われる

- 格差が広がる

- 思考停止してしまう

仕事が奪われる

「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。

- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ

- 俺は現場に出て働いているから関係ない

- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?

こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。

近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。

その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。

つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。

そうなってからやる気を出してももう遅いのです。

情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。

AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。

AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。

AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。

AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。

問題は「自分はどちら側に立つか」です。

思考停止してしまう

AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。

AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。

普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。

AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。

つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。

大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。

まとめ

反AIは、生成AIの普及に伴い顕在化した、AI技術に批判的な立場の人たちの総称です。その主張には著作権や雇用問題といった正当な論点が含まれる一方で、一部の活動はクリエイターへの魔女狩りや脅迫といった過激な行動に発展し、社会問題化しています。