反AIとナウルの炎上騒動とは?経緯から著作権問題までわかりやすく解説

この記事では反AIによってナウル観光局のXアカウントが炎上した経緯から、背景にある生成AIと著作権の論争までを解説します。この記事を読めば一連の出来事の全体像と、AI利用を巡る社会的な課題が明確に理解できます。

- AIを使った副業に興味がある

- 自分に合った副業がわからない

- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい

こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。

「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。

AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。

これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。

反aiとナウル共和国の騒動とは?発端から再燃まで

ナウル観光局のAI画像投稿を発端とする一連の騒動を時系列で解説します。

- 人気XアカウントのAI画像投稿

- 一部の批判と突然の投稿削除

- 誹謗中傷による活動休止発表

- XのAI機能Grokの一般開放

- 観光局による3ヶ月後の問題提起

人気XアカウントのAI画像投稿

ナウル共和国政府観光局の日本事務所が運営するX(旧Twitter)アカウントは、南太平洋に浮かぶ島国の公式アカウントです。親しみやすい投稿で人気を集め、2024年12月時点でフォロワー数は51万人を超えています。

問題の発端となったのは、2024年9月12日の投稿でした。「AIにナウルの絵を描いてもらって、今日も観光局の仕事したことにしとこ」というユーモアを交えた文章と共に、画像を投稿しました。

使用されたのは、当時Xの有料ユーザー向けに提供されていた生成AI機能「Grok」です。

一部の批判と突然の投稿削除

このAI画像投稿に対して、生成AIの利用に否定的な一部のユーザーから批判の声が上がりました。批判の主な内容は、クリエイターの権利を軽視しているのではないか、という懸念にもとづくものです。

多くのフォロワーが楽しんでいた一方で、批判的な意見やダイレクトメッセージ(DM)が複数寄せられたようです。観光局はこれらの反応を受け、投稿からわずか数時間で当該ポストを削除しました。

同時に「クリエイターの方々を軽視する意図はありませんでしたが、申し訳ありません」という謝罪文を掲載する事態に至ります。

誹謗中傷による活動休止発表

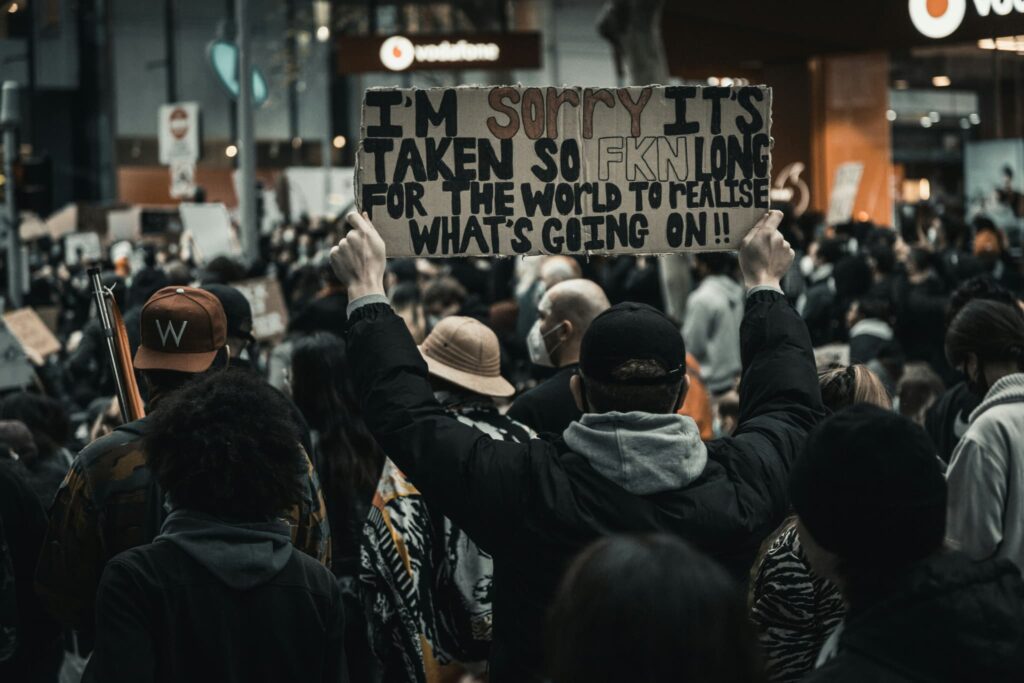

投稿の削除と謝罪後も、一部のユーザーからの攻撃は収まりませんでした。DMなどを通じて強い言葉や謝罪を強要するようなメッセージが続いたといいます。特に深刻だったのは、特定のアカウントによる「未開の部族」「蛮族」といった、国そのものを侮辱するような誹謗中傷です。

これらの執拗な攻撃による心理的な負担を理由に、観光局は9月14日にXアカウントのしばらくの休止を発表しました。この一連の出来事はSNS上で大きな注目を集め、毎日新聞などのメディアでも報じられることになります。

観光局は特に悪質な誹謗中傷に対して、弁護士に相談の上で法的措置を検討していると表明しました。

XのAI機能Grokの一般開放

事態が再び動いたのは約3ヶ月後の2024年12月です。X社がこれまで有料機能だった生成AI「Grok」を、無料ユーザーを含む多くの人に開放しました。

これをきっかけに、X上ではGrokを使った大喜利や、自分のアカウントのイメージから似顔絵を生成させるといった遊びが爆発的に流行します。タイムラインはGrokによって生成された多種多様な画像であふれ、多くのユーザーが気軽にAI画像生成を楽しむ状況が生まれました。

この光景は、3ヶ月前にナウル観光局が置かれた状況とは対照的なものでした。

観光局による3ヶ月後の問題提起

Grokの流行を受け、ナウル共和国政府観光局は12月12日にアカウントを更新しました。

そこで、「以前にわれわれがXの新機能であるGrok使用を明記して、試験的にナウル風景の画像を作成して投稿したポストが一部の方からたたかれて大炎上したのはどういうことだったのか」と、過去の出来事に対する率直な疑問を投げかけます。

この投稿では、9月に削除したAI画像を改めて掲載しました。その上で、生成AIに関する様々な議論があることは理解しつつも、意見が異なる人々を執拗に攻撃する行為はやめてほしい、と訴えました。

この投稿は多くのユーザーの共感を呼び、再び生成AIを巡る議論を活発化させるきっかけとなったのです。

なぜ反AIはナウルのAI利用を批判したのか

ここからは騒動の背景にある「無断学習」という大きな論点をはじめ、反AI派の主張やSNS上での過激な言動に至るまでの構造を解説します。

- 生成AIを巡る論争の背景

- 「無断学習」が最大の論点

- データセットに関する懸念点

- 一部に見られる歴史の改変

生成AIを巡る論争の背景

ナウル観光局が批判された背景には、生成AI技術、特に画像生成AIを巡る根深い論争が存在します。批判の核心は、AIが学習する過程でインターネット上から大量の画像データを収集しており、その中にクリエイターが作成した著作物が本人の許可なく含まれているという点です。

AIの利用を推進する側は技術革新の重要性を主張します。批判する側は、AIが生成する画像は既存のクリエイターの努力や才能にただ乗りしているように見える、と感じています。

上記のような認識の違いが、AI利用に対する強い反発心を生む要因となっています。ナウルの件は、反AIとAi推進派との対立構造が公的機関のアカウント運用において表面化した事例といえるでしょう。

「無断学習」が最大の論点

生成AIに批判的な人々が最も問題視しているのが「無断学習」です。画像生成AIは、人間が描いたイラストや撮影した写真などを膨大に読み込み、そのスタイルやパターンを学習することで新しい画像を生成します。

この学習プロセスを「データセット」と呼びます。

問題視されているのは収集された画像の作者から許可を得ていない点です。クリエイター側から見れば、自分の作品が意図しない形でAIの学習に使われてしまうことは、創作活動への脅威であり、権利の侵害だと感じるわけです。

「無断学習」への不信感が、AI利用そのものへの批判につながっています。

データセットに関する懸念点

「無断学習」の問題に加えて、データセットの内容そのものにも懸念が指摘されています。例えば、画像生成AI「Stable Diffusion」の学習に使われたデータセット「LAION-5B」には、約58億もの画像とテキストの組み合わせが含まれているとされます。

調査によると、この中には個人ブログの写真や医療記録、さらには同意なく撮影された子どもの写真まで含まれている可能性が報告されています。著作権だけでなくプライバシーや倫理的な問題も絡んでくるため、データセットの透明性や適法性に対する疑念が深まっています。

一部に見られる歴史の改変

混乱の中で、事実関係を歪めるような動きが見られる点も問題です。ナウル観光局への誹謗中傷が問題になった際、一部の反AI派ユーザーの中から「攻撃したのはAI推進派のなりすましだ」といった主張が現れました。

自分たちに不都合な事実が明らかになった際に、それを無かったことにしたり、責任を相手側に転嫁したりする行為は「歴史改変」とも呼ばれます。このような動きをされては、健全な議論が成り立ちません。

AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。

今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。

- 仕事を奪われる

- 格差が広がる

- 思考停止してしまう

仕事が奪われる

「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。

- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ

- 俺は現場に出て働いているから関係ない

- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?

こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。

近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。

その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。

つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。

そうなってからやる気を出してももう遅いのです。

情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。

AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。

AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。

AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。

AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。

問題は「自分はどちら側に立つか」です。

思考停止してしまう

AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。

AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。

普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。

AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。

つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。

大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。

生成AIと著作権を巡る今後の課題とは

ここからは現行の著作権法におけるAIの立ち位置や、今後のルール作りに向けたパブリックコメントの実態など、未来に向けた論点を解説します。

- 現行法におけるAIの立ち位置

- 建設的な議論の必要性

- パブコメで見る意見の二極化

- パブコメで問題視された点

現行法におけるAIの立ち位置

現在の日本の著作権法では、AIと創作活動の関係についてどのように考えられているのでしょうか。注目すべきは、著作権法第30条の4です。

著作物は、次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、その必要と認められる限度において、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。

〜中略〜

二 情報解析(多数の著作物その他の大量の情報から、当該情報を構成する言語、音、影像その他の要素に係る情報を抽出し、比較、分類その他の解析を行うことをいう。第四十七条の五第一項第二号において同じ。)の用に供する場合

AI開発のための学習データとしての利用は、この「享受を目的としない利用」にあたると解釈されており、原則として著作権者の許諾がなくても適法とされています。

ただし、あくまでAIの開発・学習段階の話です。AIが生成したものが既存の著作物と似ていた場合、その生成物を利用すると著作権侵害になる可能性があります。

建設的な議論の必要性

ナウルの事例が示すように、生成AIを巡る議論はしばしば感情的な対立になりがちです。しかし、技術の発展とクリエイターの権利保護を両立させるためには、冷静で建設的な対話が不可欠になります。

お互いの立場を尊重し、どこに問題があり、どのようなルールがあれば安心して創作や技術開発ができるのかを話し合う必要があります。

例えば、AIの学習データに自分の著作物を使われたくないクリエイターのために、オプトアウト(学習からの除外申請)の仕組みを整備することなどが考えられます。

誹謗中傷の応酬ではなく、具体的な解決策を探る姿勢が求められています。

パブコメで見る意見の二極化

AIと著作権に関するルール作りを目指し、文化庁はパブリックコメント(意見公募)を実施しました。2024年に行われた際には2万件を超える多くの意見が寄せられ、この問題への関心の高さがうかがえます。

寄せられた意見は、大きく二極化しました。一方には、AI開発を推進し、イノベーションを阻害すべきではないという意見があります。もう一方には、クリエイターの権利を保護するため、学習データの利用に厳しい規制をかけるべきだという意見が存在します。

このように、社会全体の合意形成が難しい課題であることが、パブリックコメントの結果からも見て取れます。パブリックコメントの詳しい内容に関しては以下の記事で解説しています。

» 反AIが提出したパブコメの結果と要点まとめ|なんjの反応・指摘された問題点も解説

パブコメで問題視された点

パブリックコメントの運用自体にも、問題点が指摘されました。特に議論を呼んだのは、意見募集の際に提示された「考え方」の資料です。この資料が、特定の意見に誘導するような内容になっているのではないか、という批判がありました。

パブリックコメントの仕組みに不慣れな人にとって、意見を送るまでのハードルが高いという指摘もあります。一部では、特定の団体が組織的に意見を送る動きも見られ、多様な民意が正確に反映されているのかという疑問も残りました。

公平で透明性の高いルールを形成するためには、こうした意見公募のプロセス自体の改善も今後の課題といえるでしょう。

まとめ

ナウル共和国の炎上事例は、生成AIの利用を巡る社会の複雑な対立を浮き彫りにしました。この問題は単なるSNS上の騒動ではなく、技術革新とクリエイターの権利、そして私たちのコミュニケーションのあり方を問い直すきっかけを与えています。

感情的な対立を乗り越え、全ての人が納得できるルールを模索する建設的な議論が今、求められているのです。