反AIの雷池について解説!アカウントの現在と転生疑惑

この記事では反AI雷池の主な活動やデマ騒動、アカウント削除の真相を解説します。

- AIを使った副業に興味がある

- 自分に合った副業がわからない

- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい

こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。

「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。

AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。

これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。

反AIの雷池とは?

反AI活動家として知られる雷池氏について以下の内容を解説します。

- 主な活動と主張内容

- 赤松議員を巡るデマ

- 企業へのデマ攻撃

- 垢消しと転生の真相

主な活動と主張内容

「雷池」はX(旧Twitter)上で活動していた、影響力の大きい反AIアカウントです。「アーティストを雇う余裕がないからAIを使う」など過激な投稿を繰り返し、AI生成コンテンツに対して批判的な立場を取っていました。

現在はアカウントに鍵をかけており、ポストの内容は閲覧できません。

赤松議員を巡るデマ

雷池は参議院議員である赤松健氏の発言に関するデマを拡散したことがあります。赤松議員がAIに関する様々な意見をDMから読み上げた際、AI推進派の意見の部分だけを切り取り、あたかも議員自身の意見であるかのように投稿したものです。

この投稿は多くの誤解を招きましたが、Xのコミュニティノートによって事実関係が訂正される事態へ発展します。結果的に雷池は投稿を削除し、謝罪とアカウントの削除を宣言するに至りました。

企業へのデマ攻撃

雷池のデマ拡散は個人だけでなく企業にも向けられました。電子書籍配信サービス「マンガ図書館Z」がサービスを終了する際、運営会社のナンバーナイン社がAI生成コンテンツを取り扱っていたことが原因であるかのような、事実無根の情報を投稿したのです。

このデマに対しナンバーナイン社は公式に否定する声明を発表せざるを得なくなりました。意図的なデマによって企業が風評被害を受け、対応に追われるという典型的な事例です。

垢消しと転生の真相

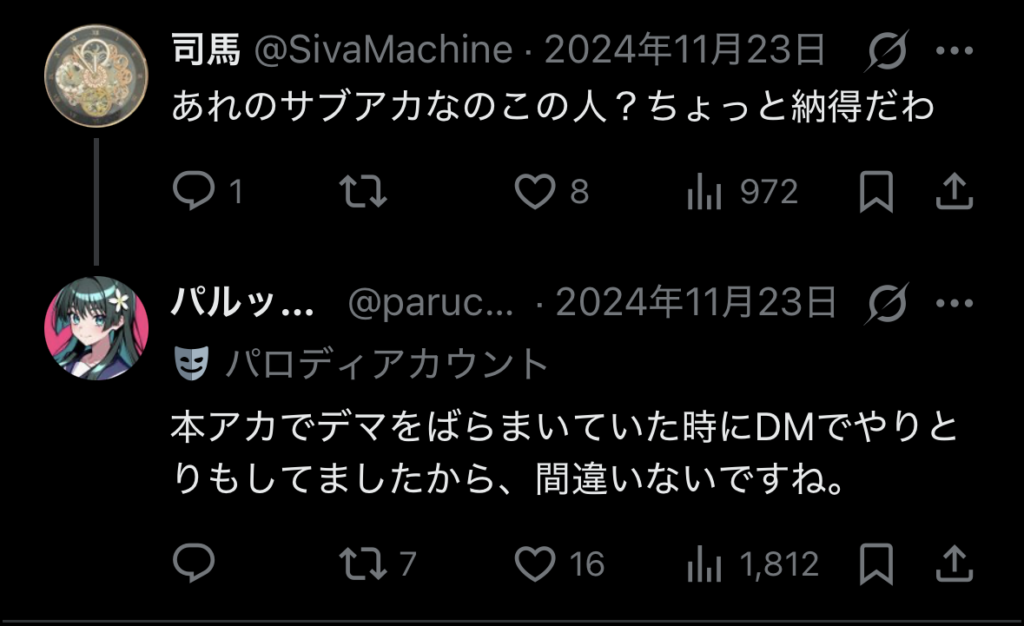

赤松議員に関する一件で引退を宣言した後、雷池はアカウントを削除しました。一連のデマ拡散と、それに伴うコミュニティからの厳しい批判が直接的な原因と考えられます。

しかし、アカウント削除後「アータゴングル」という別のアカウントで同様の反AI活動を継続していると指摘されています。問題を起こしたアカウントを消して、別のアカウントで活動を再開するほどAIを憎んでいるのでしょうか?

AIを学ばないとやばい理由3選

AIの登場は説明するまでもなく「時代の転換期」であると言えます。AIが本格的に人間の知能を越える前に、AIを使いこなす知識を身に付けておく必要があるのです。

今後AIを学ばないとやばい理由は以下のとおりです。

- 仕事を奪われる

- 格差が広がる

- 思考停止してしまう

仕事が奪われる

「AIの進化によって多くの仕事が奪われる」といった話は聞いたことがあるかもしれません。しかし、大半の人は「自分には関係ない」と楽観的に考えていることでしょう。

- 仕事を奪われるのはパソコンの前に座っている人だけ

- 俺は現場に出て働いているから関係ない

- AIと言っても動画や画像が作れるだけでしょ?

こういった考え方はあなたのクビを静かに締め上げています。

近い将来、企業の事務作業はAIが代替し、大幅な効率化が実現します。経営者は次に「AI導入で浮いたコストで、さらに会社の利益を上げるにはどうすればいいか?」と考えるはずです。

その答えは「成果の出さない社員のリストラ」です。「コスト削減」という大義名分のもと、会社全体で「本当に必要な人材」の選別が始まります。

つまり、リストラされるのは単純にやる気のない人です。事務作業がなくなったからといって、事務担当者がそのまま切られるわけではありません。

そうなってからやる気を出してももう遅いのです。

情報格差が広がる

「情報格差=資産格差」と考えてください。これからの時代はAIを使って大量の情報にアクセスし、適切に使いこなせる人間だけが富を得ることができます。

AIを使う人と使わない人とでは、勉強や仕事において取り返せない格差が広がるのは当たり前になります。

AIを使いこなす起業家は市場のニーズを瞬時に分析し、コストを極限まで抑えたサービスで、古い企業から顧客と利益を根こそぎ奪っていく。

AIを使いこなす同僚はあなたが1週間かける仕事を半日で終わらせ、その差は給料と昇進となって明確に現れる。

AIを学んだ人は仕事を効率的に進めて、普通の人の倍のスピードで仕事を終わらせます。これではAIによる格差が広がるのは当然ですよね。

問題は「自分はどちら側に立つか」です。

思考停止してしまう

AIを普段から使っていない人は、思考停止でAIの言うことを鵜呑みにするようになります。単純に頭を使わなくなるだけではなく、情報の真偽も見抜けなくなるということです。

AIは「それっぽい情報」を出力するのが得意です。最近は情報の精度も高まってきていますが、それでもまだ完璧ではありません。

普段からAIを使っていない人は情報の真偽を判断できないため、AIから出力される情報を信じることしかできません。AIが作り出した情報を真実だと思い込んでしまうと、気付かないうちに間違った方向に進んでしまうこともあり得ます。

AIに普段から触れている人はAIに答えを求めるような使い方はしません。自分の考えを深めるためのツールとしてAIを使っているのです。

つまりAIを使う人はより思考が深まり、AIを使わない人はより思考が浅くなるということです。こんなところにも格差が生まれてしまうんです。

大切なのは今のうちからAIを使いこなせる人材を目指すことです。

まとめ

反AIアカウント雷池は強い主張の一方で、著名人や企業へのデマ拡散が問題となりました。特に赤松議員に関する投稿が決定打となり、アカウント削除に至っています。別名で活動を継続しているとの指摘もあります。