TwitterでのAI絵師炎上まとめ|AIイラストが炎上する理由も解説

この記事ではTwitterで起きたAI絵師やAIイラストの炎上事例をまとめています。記事を読めばAIとクリエイターを取り巻く問題の全体像を客観的に理解できます。

- AIを使った副業に興味がある

- 自分に合った副業がわからない

- AIを使いこなして副業収益を伸ばしたい

こんな方にはバイテック生成AIがおすすめです。バイテック生成AIなら自分に合った副業選びから、AIを使った仕事の獲得まで徹底的にサポートしてくれます。

「AIを学びたいけど何から始めれば良いかわからない!」という方は、ぜひリスク0の無料相談から始めてみましょう。

AIスキルを学ぶ上で、必ず知っておいてほしいことを以下の記事にまとめました。

これから「AI副業を始めたい!」という人がハマりがちな落とし穴についても解説しています。

AI絵師の炎上事例まとめ

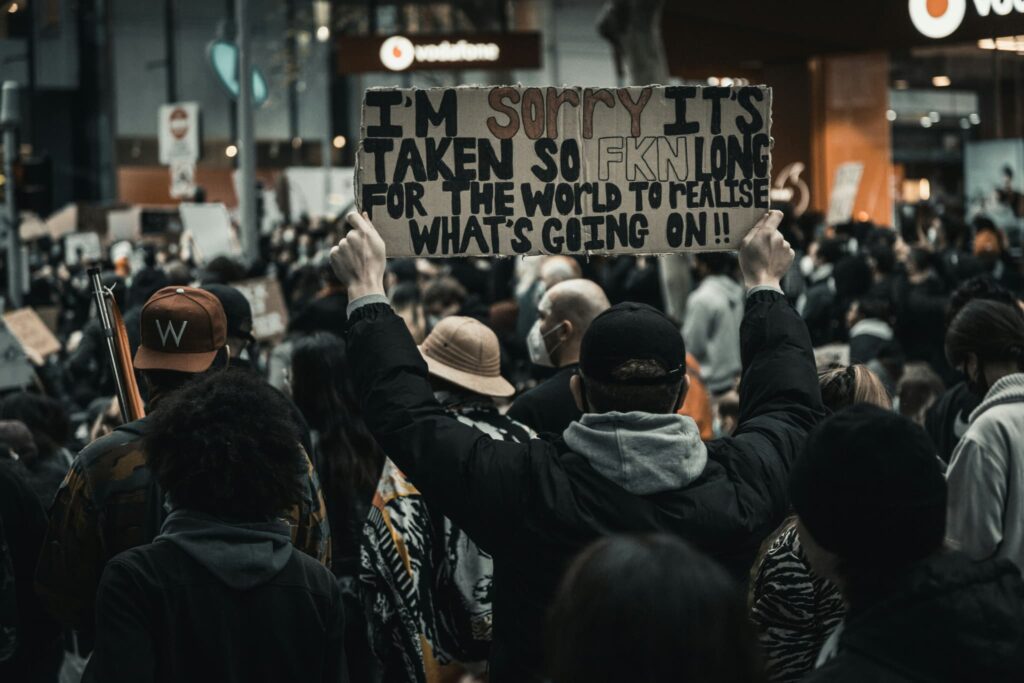

AI絵師とクリエイターの対立を語る上で欠かせない、創作界隈を揺るがした代表的な炎上事件を紹介します。これまでの経緯を振り返り、問題の背景を理解しましょう。

- 1日でサービス停止したmimic騒動

- SkebとAI絵師の法的対立

- 殺害予告に発展した無断LoRA事件

- 手描き絵師へのAI使用疑惑

1日でサービス停止したmimic騒動

2022年8月に起こったmimic騒動は、AIイラストとクリエイターの対立を象徴する最初の大きな事件でした。このサービスは特定のイラストレーターの作品を少数アップロードするだけで、その画風を模倣したイラストを生成できるものでした。

サービスが公開されるとクリエイター側から「画風を盗む行為だ」「長年の努力をAIに奪われる」といった猛烈な批判がSNS上で巻き起こります。自分の作品が無断で学習データに利用されることへの恐怖と反発が、一気に広がったのです。

大きな反響を受け、運営会社はサービス公開からわずか1日でサービスを一時停止する事態に至りました。この出来事は多くのイラストレーターがAIによる無断学習へ反対の声を上げるきっかけとなり、その後の反AI運動にも大きな影響を与えました。

SkebとAI絵師の法的対立

イラストコミッションサービス「Skeb」と、あるAI絵師との間で発生した対立は、プラットフォームと個人の法的な緊張関係を示す事例です。Skebはクリエイター本人による手描きの作品のみを認めており、AI生成物の納品を規約で禁止していました。

2023年、SkebがAI生成物を検知するシステムを導入したところ、匿名AI絵師「瑞島フェレリ」氏が、その検知を回避する方法をネット上で公開しました。この行為はSkebの運営方針への明確な挑戦と受け取られ、Skeb側は発信者情報開示請求という法的措置を示唆します。

この圧力の結果、瑞島フェリリ氏は自身のSNSアカウントや記事を全て削除し、ネット上から姿を消しました。

殺害予告に発展した無断LoRA事件

2024年1月、人気イラストレーター「裏方」氏の画風を学習させたAIモデル(LoRA)が、本人の許可なく海外サイトで公開されました。

裏方氏がモデルの削除を求めて抗議したところ、一部の海外ユーザーから「表現の自由を邪魔するな」といった理不尽な批判が殺到します。さらに、誹謗中傷はエスカレートし、ついには殺害予告まで送りつけられるという異常事態に陥りました。

個人のクリエイターが自身の作品を守ろうとしただけで殺害予告を受けたこの事件は、AIと著作権の問題がいかに根深く、感情的な対立を生みやすいかを物語っています。

最終的に裏方氏は裁判に踏み切り勝訴しましたが、クリエイターが受けた精神的なダメージは計り知れません。

手描き絵師へのAI使用疑惑

2023年8月、著名なイラストレーターのあらいずみるい氏がコミックマーケットで発表した新作に対し、一部のネットユーザーから「AIで生成したのではないか」という根拠のない疑惑が投げかけられました。

あらいずみるい氏は、制作過程のラフ画などを公開して手描きであることを証明しました。しかし、一度広まった疑念を完全に払拭することは難しく、デマの拡散に苦しめられることになります。

根拠もなくAI使用疑惑をかけて絵師を攻撃することを「AI魔女狩り」と呼びます。魔女狩りに関しては以下の記事でも詳しく解説しています。

» 反AIの魔女狩りはなぜ起こる?背景にある嫉妬と暴走の心理

企業がAI使用で炎上した事例

AIイラストを巡る問題は、個人の創作活動に留まりません。ここからは企業が広告やプロモーションにAIを活用したことで発生した炎上事例と、そのリスクについて解説します。

- 有名企業のCM・広告での炎上

- 人気ゲーム・IPでの炎上事例

- 炎上しないAI活用の成功例

有名企業のCM・広告での炎上

企業がマーケティングにAIイラストやAI生成動画を利用し、炎上するケースが増えています。2024年にマクドナルドがSNS用に公開したCMは、AIで生成された女性がフライドポテトを食べる内容でしたが、その不自然な表情や動きが「不気味だ」として批判を浴びました。

また、2023年にアサヒビールが実施したキャンペーンも問題視されました。このキャンペーンでは、ユーザーが自身の写真をアップロードするとAIイラストが生成される仕組みでした。

使用された画像生成AI「Stable Diffusion」が、著作権侵害で訴訟を起こされているツールだったことが炎上の原因です。

企業がコスト削減や話題性を狙って安易にAIを利用すると、倫理的な問題や著作権侵害への加担を指摘され、ブランドイメージを大きく損なうリスクがあることをこれらの事例は示しています。

人気ゲーム・IPでの炎上事例

ゲームやアニメといったクリエイティブな分野では、AIの利用がファンの強い反発を招くことがあります。世界的に有名なカードゲーム「マジック:ザ・ギャザリング」は、公式SNSに投稿したイラストにAIが使用されているのではないかと指摘されました。

当初、公式はAIの使用を否定しましたが、疑いが晴れない中で最終的に一部での使用を認め謝罪しました。この不誠実な対応はファンの失望を買い、一部の契約イラストレーターが契約を打ち切る事態にまで発展しています。

IPの持つ世界観やファン心理を軽視したAIの利用は、信頼を失う結果につながる可能性があります。

炎上しないAI活用の成功例

全てのAI活用が炎上しているわけではありません。中にはユーザーに好意的に受け入れられている事例も存在します。2023年に伊藤園が公開した「お~いお茶 カテキン緑茶」のCMはその代表例です。

このCMではタレント本人ではなく、AIによって生成された未来のタレントが登場し、現在の自分に商品を渡すという演出がなされました。AIの利用目的が「未来の自分を表現する」というクリエイティブな意図に沿っており、明確だったことが評価されています。

生成されたAIタレントの品質が高く、不自然さがなかった点も重要でした。

このようにAIを単なるコスト削減の道具としてではなく、新しい表現を生み出すための手段として透明性を持って活用することが、炎上を避けるために重要です。

AI絵師が炎上する5つの理由

AI絵師が炎上する理由は以下のとおりです。

- 著作権侵害への懸念

- 「絵柄盗用」への恐怖

- クリエイターの仕事が奪われるという不安

- AI特有の不気味さへの嫌悪感

- 努力や才能を軽視する風潮

著作権侵害への懸念

AI絵師が炎上する最も大きな理由は、著作権侵害に対する強い懸念です。画像生成AIはインターネット上にある膨大な画像を学習データとして利用し、新たな画像を生成します。学習データの中にクリエイターが著作権を持つイラストが含まれているケースが多くあります。

自分の作品が知らないうちにAIの学習に使われ、商業利用までされてしまう可能性に、多くのクリエイターが強い不満と不安を抱いています。

生成されたAIイラストが既存の作品に酷似していた場合、法的に著作権侵害と判断される可能性も否定できません。

他者の権利を侵害しているかもしれないという疑念が、AI絵師への批判につながるのです。

「絵柄盗用」への恐怖

著作権の問題と並んでクリエイターが強く反発するのが「絵柄の盗用」です。イラストレーターにとって絵柄は、長年の努力と試行錯誤の末に築き上げた、自身のアイデンティティそのものです。

現在の著作権法では「絵柄」や「画風」といったスタイル自体は保護の対象になりにくいとされています。つまり、AIを使えば他人の絵柄を短時間で模倣し、量産できてしまうということです。

クリエイターから見れば自分の絵柄をいとも簡単にコピーされるのですから、不快に感じるのは当然です。

クリエイターの仕事が奪われるという不安

AIの急速な進化は多くのクリエイターに経済的な不安をもたらしています。イラスト制作の仕事が、安価で高速なAIに代替されてしまうのではないか、という危機感です。

実際にゲームの背景イラストや広告、Webサイトの挿絵などにAIが活用される事例は増えつつあります。これにより、イラストレーターの仕事の単価が下落したり、依頼そのものが減少したりする可能性があります。

AI絵師の活動が活発になるほど自分たちの仕事が奪われると感じ、反発が強まる構造になっています。

AI特有の不気味さへの嫌悪感

AIが生成するイラストには、時として人間が直感的な嫌悪感を抱くような表現が見られます。これは「不気味の谷」現象として知られています。

「不気味の谷」とは人間に近いもののどこか不自然さが残るものに対して、人々が強い違和感や不快感を覚える心理効果のことです。

AIイラストでよく見られる、指が6本あったり、関節が不自然な方向に曲がっていたり、左右の目の焦点が合っていなかったりといった描写がこれにあたります。

このような人間から逸脱した表現は、見る人に生理的な不快感を与えることがあります。

この「気持ち悪さ」が、AIイラスト全体へのネガティブなイメージにつながり「AI絵師は不気味なものを生み出している」という批判の一因となっている側面があります。

努力や才能を軽視する風潮

画像生成AIはプロンプトと呼ばれる指示を入力するだけで、簡単に良い感じのイラストを生成できます。この手軽さがクリエイターの努力や技術を軽視していると受け取られ、反発される原因となっているのです。

「才能がなくても絵師を名乗れるのはおかしい」といった批判もX(旧Twitter)ではよく見られます。創作プロセスの大きな違いが、AI絵師とクリエイターの間に価値観の溝を生み出しています。

まとめ

AI絵師を巡る炎上は、単なる好き嫌いの問題ではありません。著作権のあり方、クリエイターの権利、そして技術の進化と倫理のバランスという、複雑な課題が絡み合っています。

感情的に反発するだけで「AIの真の価値」に気づいていない人が多すぎます。

以下の記事に「AIで成果を出すために必要なこと」をまとめたので、ぜひ読んでみてください。